Hace muchos años, mi padre Jorge Diéguez me entregó algunas cosas que conservaba de su padre, Isidoro Diéguez.

Había cosas que había guardado una tía suya y otras, imagino, las había conservado su madre, Anita Carrasco, esposa de Isidoro.

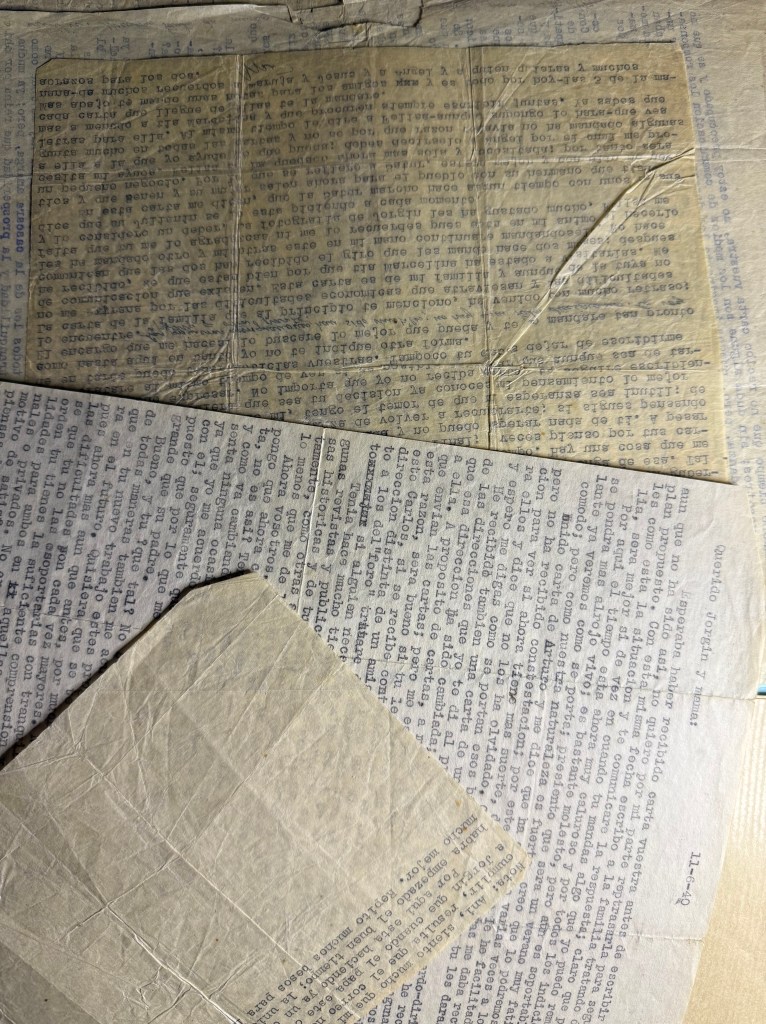

Entre aquellos objetos había una carpeta. Dentro, hojas amarillas, de papel muy fino. En total, quince hojas.

Mi padre me dijo que nunca las había leído. Creo que le daba miedo enfrentarse a ellas, o quizá intrometerse en la relación de sus padres.

Pienso que, de alguna forma, arrastró toda su vida un trauma: el dolor de su madre y la separación de su padre.

Desde que nació, apenas estuvo con él. Primero, durante la guerra, mientras Isidoro dirigía la resistencia en Madrid, Anita y su hijo se encontraban en Murcia. Después, una vez terminada la guerra, en pocos meses Isidoro deja la Unión Soviética y se dirige a Nueva York.

Desde allí escribe cartas. Sospecho que estas quince hojas son solo una parte de una correspondencia mucho más abundante con su mujer y su hijo.

Todas comienzan igual: “Querido Jorgito y mamá”.

Isidoro escribe desde Nueva York entre 1940 y 1941. Ha salido de España en marzo de 1939, cuando la guerra está definitivamente perdida. Llega a Moscú con su familia, pero de inmediato parte con destino a Nueva York. El Partido Comunista y, sobre todo, la Komintern reorganizan a sus cuadros en el exilio, y a él lo envían a América. Nueva York es entonces un punto clave: un puente entre Europa y América Latina, un lugar de paso, de trabajo y de espera. Allí se concentran exiliados, se mantienen contactos, se intenta recomponer lo que la derrota ha deshecho.

Las cartas son, ante todo, una conversación. La única forma que tiene Isidoro de seguir hablando con su familia, con sus “amigotes”, y sobre todo de hacer llegar a Anita y a su hijo su cariño, su presencia y su voz.

Desde las primeras cartas intenta poner orden en la distancia. Busca un sistema que permita mantener la comunicación viva pese al correo lento y a los barcos. Propone escribir con regularidad, sin esperar respuesta, y explica una y otra vez por qué las cartas a veces llegan juntas o con meses de retraso. No es un detalle menor: es una forma de combatir el silencio, de evitar que la ausencia se confunda con abandono.

Gran parte de las cartas están pensadas para el niño, aunque no pueda leerlas. Isidoro escribe a través de Anita. Le pide que le transmita gestos, palabras, rituales. Le dice que, después de darle sus besos habituales, puede añadir algunos más “de parte de papá”. Le sugiere que le compre un regalo en su nombre, para que el niño tenga algo a lo que vincular su recuerdo. La paternidad que aparece en estas cartas es una paternidad mediada, frágil, pero insistente.

En una de las cartas, escrita en plenas navidades, imagina una escena que nunca pudo vivir:

“Suponte el día que recibas esta carta, que yo estoy ahí; es seguro que después de jugar durante el día con nuestro pequeño, al ir a acostarlo me estaría una media hora hablándole en la cama. Hazlo tú para que se extrañe y cuando te pregunte le dices que es de parte de papá.”

El niño ocupa el centro constante de las cartas. Isidoro lo nombra con diminutivos, lo imagina, lo acompaña desde la distancia. Las fotografías se convierten en objetos esenciales. En una carta cuenta cómo convive con ellas:

“Sigo estando encantado con mi pequeño ‘Jorginillo’, ya le tengo colocadas sobre dos marcos en los sitios más visibles y así le veo y le digo algunas cosas a cualquier hora del día —ya ves con lo que tengo que conformarme— con lo que me hago la ilusión de que está conmigo.”

A través de las cartas de Anita aprende a conocer a su hijo, a habituarse a verlo crecer y progresar, a reírse con sus travesuras, a sentir una envidia que no oculta:

“Buena envidia me da cuando leo en tus cartas a lo que te diviertes con él; pues aciertas al decir que me gustaría mucho hacerlo yo. Estoy seguro que me pasaría horas enteras jugando y haciéndole de niñera.”

No se resigna a ser una figura abstracta. Busca cualquier ocasión para enviarle algo, aunque sea mínimo:

“No dejo de acordarme de aprovechar cualquier ocasión para mandarle alguna pequeña cosa que le haga recordarse más de mí, estoy tratando de enterarme si sería posible hacerlo por correo; aunque solo fuera un pequeño paquetito o lo manualito.”

Las cartas también están atravesadas por una convicción profunda, expresada sin consignas ni grandes palabras. Isidoro está convencido de que la separación tiene sentido, de que no es inútil ni definitiva. Esa certeza es la que intenta transmitir a Anita, no como doctrina, sino como confianza compartida:

“Tengo la seguridad de que, tarde lo que tarde; volveremos a estar juntos y ademas nos desquitaremos por la separacion y por lo demas. Lo que deseo mucho es, que te cuides tu y al nene en todos los sentidos. Que aproveches con toda tu fuerza y voluntad, la oportunidad que tienes. Yo estoy seguro que esto lo estas haciendo y aun lo haras mas. Aprende todo lo que puedas, aprende el idioma, y sobre todo; aprende las cosas de nuestra tierra. Ten la seguridad como yo la tengo, de que al volvernos a reunir, la vida tendra muchas cosas agradables.”

Le pide que se cuide, que cuide al niño, que aproveche las oportunidades que tiene delante, que aprenda, que se fortalezca. Todo está orientado hacia un futuro que aún no existe, pero que da sentido al presente:

“Ten la seguridad como yo la tengo, de que al volvernos a reunir, la vida tendrá muchas cosas agradables.”

Isidoro es consciente de que Anita está haciendo sola lo que él no puede hacer. Lo reconoce sin ambigüedades:

“Quisiera poder vivir todos esos detalles de la vida del nene y contribuir también a formarle desde pequeño; cuando esto no puede ser así, el consuelo que me queda es saber que la contribución mía está siendo reemplazada por ti y francamente te digo que lo haces bien.”

Y aun así insiste en proyectarse hacia adelante, hacia el reencuentro, hacia un tiempo compartido que sigue creyendo posible:

“Dile que al papá le gustaría mucho jugar con él y nos hincharíamos de hacerlo; aún tendremos mucho tiempo. El debe tener paciencia y esperar al papá, que le quiero mucho.”

Hay todavía otra línea constante en las cartas, menos visible pero fundamental: la coordinación de la comunicación entre las familias. Isidoro no escribe solo para Anita y su hijo. Actúa como intermediario, como enlace, como punto de paso de noticias, cartas y dinero entre quienes están fuera y quienes se han quedado en España.

En muchas cartas copia o resume íntegramente las cartas que recibe de la familia de Anita. No lo hace por formalidad, sino porque sabe que el correo es inseguro y lento, y que la única forma de que las noticias circulen es duplicarlas, hacerlas viajar por varios caminos. De este modo, sus cartas se convierten también en un archivo improvisado de la posguerra.

A través de esas cartas aparece con crudeza la otra realidad: la de los que no pudieron marcharse. No hay discursos políticos, pero sí una descripción directa de la escasez, de la economía de supervivencia, de la precariedad cotidiana. En una de las cartas, la hermana de Anita explica sin rodeos el motivo del silencio:

“Hemos tardado tanto en contestarte porque ya te habrás fijado que nos cuesta bastante el sello y esto nos ha aflojado la labor un poco y hemos tenido que hacer economías.”

La dificultad no es solo escribir, sino poder permitirse escribir. Cada carta tiene un coste. Cada respuesta implica elegir entre necesidades básicas. En la misma carta, la ayuda enviada desde fuera aparece como algo decisivo, no como un complemento:

“Hemos recibido tu regalito, que ya podrás hacerte una idea de lo bien que nos ha venido… nos contentamos con haber satisfecho algunos apurillos que teníamos; ya es bastante.”

La familia describe cómo reparte lo recibido: unos zapatos para la niña, pequeñas ayudas para las adultas, nada superfluo. Todo tiene un destino concreto. Incluso se verbaliza, sin pudor, el deseo de continuidad:

“Si eso pudiera ser todos los meses, podríamos contar con algo seguro e ir saliendo adelante.”

Aparecen también las estrategias de resistencia cotidiana: aprender un oficio, trabajar desde jóvenes, aprovechar cualquier oportunidad. Una de las cartas explica cómo una de las niñas ha sido puesta a coser para asegurarse un futuro:

“Afriquita va a su trabajo, pues como ya va siendo mayor la hemos puesto a modista para que vaya aprendiendo y al mismo tiempo el día de mañana tendrá un oficio.”

Isidoro no editorializa estas cartas. No las comenta con indignación ni con retórica. Las transcribe y las hace circular. Las acompaña, cuando puede, de envíos de dinero, pero deja claro que no siempre será posible, aunque ese sea su deseo. La ayuda no se presenta como caridad, sino como obligación moral.

Esta red de cartas cruzadas muestra algo esencial: el exilio no rompe los vínculos, pero los transforma. Desde Nueva York, Isidoro no solo mantiene viva su relación con Anita y su hijo; también intenta sostener, como puede, a quienes han quedado atrapados en la España de la posguerra. Las cartas son, al mismo tiempo, afecto, información y auxilio.

He releído estas cartas muchas veces. En cada lectura aparecen las lágrimas. Siento ternura y siento dolor. Dolor por la pérdida de mi abuela y de mi padre. Dolor también por mi abuelo. Cuesta imaginar hoy lo que significó dejarlo todo: el país, la vida, la familia que adoraba. Estas cartas, tan íntimas, muestran con claridad hasta qué punto Isidoro quiso a su hijo.

En ellas aparece también la relación entre Isidoro y Anita, truncada por la marcha y por la distancia, pero nunca abandonada sin más. Hay momentos en los que se reconoce la separación, incluso la posibilidad de que lo suyo no tenga continuidad, y otros en los que se insiste en recomponerla. Una conversación constante, sostenida con palabras, con paciencia y con esperanza, que quedó interrumpida.

Marcharse tan lejos, vivir durante años a través del papel, de fotografías y de palabras prestadas, no fue una huida. Fue una apuesta por un futuro mejor, asumida como sacrificio. Leer estas cartas hoy es entender que el exilio no fue solo político, sino profundamente humano. Nos acercan a un tiempo en el que España y los españoles vivieron momentos muy difíciles y trágicos, que separaron familias y obligaron a muchos a pasar penurias durante años.

La última carta está fechada a finales de 1941. Pocos meses después, el 21 de enero de 1942, Isidoro Diéguez fue fusilado en la tapia del Cementerio del Este, en Madrid. Nunca pudo jugar con su Jorgito. Nunca pudo volver a abrazar a Anita.

Todo lo que permaneció fue este puñado de hojas de papel fino, escritas para sostener una vida familiar que ya no pudo recomponerse. Todo lo que permanece es nuestro recuerdo, la memoria.

Deja un comentario